IMÁGENES PARA CONCEBIR OTROS MUNDOS: LA LLAMA EN EL UNIVERSO ANDINO

- geopam

- 28 jul 2025

- 11 Min. de lectura

Kaytlin Ramírez Opazo

Centro de Estudios Americanos UAI, Chile | GEOPAM

Ninguna cosa tiene el Perú de mayor riqueza y ventaja, que es el ganado de la tierra, que los nuestros llaman carneros de las Indias, y los indios en lengua general los llaman llama, porque bien mirado es el animal de mayores provechos y de menos gasto de cuantos se conocen. De este ganado sacan comida y vestido, como en Europa del ganado ovejuno, y sacan más el trajín y acarreto de cuanto han menester, pues les sirve de traer y llevar sus cargas[1].

Tras haber recorrido por cinco años el virreinato del Perú, el padre José de Acosta refería con estas palabras en su Historia natural y moral de las Indias a las llamas, mamíferos nativos de los Andes, perfectamente desconocidos en Europa hasta el “descubrimiento” de América. Independiente de si se considera que se trató de un descubrimiento, una invención o un develamiento, cierto es que el surgimiento del Nuevo Mundo en el imaginario europeo fue un hecho excepcional, no solo por la conformación de un orden inédito en el que Europa proclamaría su control sobre buena parte del orbe, sino también por el desafío mental que retó al Viejo Continente a explicar y adaptar todo aquello que era nuevo sobre los imaginarios previos. En efecto, la aparición del Nuevo Continente no solo significó una revolución geográfica radical, sino también la necesidad de un reajuste mental que permitiese describir y comprender la existencia de sus poblaciones, sus geografías, sus floras, sus faunas.

En este sentido, los relatos y crónicas de viaje, los mapas y cartografías, las ilustraciones y los grabados devinieron en dispositivos de conocimiento en los que se entrecruzaban tradición, experiencia y curiosidad; al mismo tiempo, daban paso a lo extraño, a lo monstruoso, a lo exótico. Las representaciones, tanto escritas como visuales, fueron fundamentales para re-conocer y controlar los nuevos territorios en los que se iban abriendo paso: como productos culturales y construcciones sociales, se sostuvieron sobre saberes, pero también sobre ideologías, percepciones y sugestiones[2]. Las descripciones del padre Acosta, por ejemplo, causaron un gran impacto en los ambientes intelectuales europeos y, especialmente, en grabadores como Theodor De Bry (Fig. 1) y Arnoldus de Montanus (Fig. 2), cuyas ilustraciones imaginadas fueron difundidas como representación de estas nuevas faunas, pese a que los grabadores nunca observaron in situ a las llamas ni a ningún otro camélido andino, pues jamás cruzaron el Atlántico hacia el Nuevo Continente.

Figura 1. IV. De indicis ovibus, metalla ex montanis exportantibus [IV. Del trajín de metales de la montaña en carneros de tierra] (de Potosí a Arica), Theodor de Bry, Americae nona & postrema Pars, 1602. Library of Congress.

Figura 2. “Llama (says he) a four-footed Creature, furnishes its Master with Meat and Clothing, and supplies the office of a Beast of Burthens” (traducción del neerlandés al inglés de John Ogilby, 1671). “Llama (dice él) una criatura de cuatro patas, dota a su amo carne y vestido, y cumple el oficio de una bestia de carga”]. En Arnoldus Montanus, De Nieuwe en onbekende wereld of Beschrijving van America en ‘t Zuid-land. Verciert met af-beeldsels na ‘t leven in America gemaakt, Amsterdam: Jacob Meurs Boek-verkooper en Plaet-fnyder, op de Kaifars-graft, fchuin over de Wefter-markt,in de ftad Meurs, 1671, p. 31.

Si bien José de Acosta —inspirador de estos grabados— dedica una sección generosa de su obra a las descripciones de los camélidos, incluyendo la calidad y preparación de su carne, su lana y los tipos de prendas que se confeccionaban, sus males, como el carache, y hasta la importancia de determinados colores a la hora de realizar sacrificios, las imágenes suelen relevan su principal servicio: el de traer y llevar cargas de “vino, coca, mayz, chuño y azogue, y otra qualquier mercadería, y lo mejor de ella es la plata”[3].

La cita refleja, concretamente, los trajines de La Ruta de la Plata que vinculaba la Villa Imperial de Potosí con el puerto de Arica mediante una red de caminos y tambos que permitía el intercambio cultural y económico entre el altiplano y las costas del Pacífico. Fueron estas las tramas sobre las cuales se insertaron las representaciones de las llamas mediante modelos que se mantuvieron a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

En la Relación del viaje desde la Mar del Sur a las costas de Chile y Perú, realizado durante los años 1712, 1713 y 1714 del ingeniero militar francés Amédée-François Frézier se observan no solo las llamas cargadas en un primer plano, sino también, en segundo plano, el procesamiento del mineral de plata, y, en tercer plano, unas montañas que refieren al Cerro Rico (Fig. 3). Se trata de una composición visual que alude a las dimensiones zoológica, geográfica y productiva: una construcción y producción de un espacio regional —surperuano, surandino o centro-sur andino— que atendió a las distintas articulaciones territoriales y prácticas de territorialización que lo componían durante el período colonial.

Figura 3. Llamas, buitrón y trapiche, Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714 (París, chez Jean-Geoffroy Nyon, 1716). Repositorio Digital Gallica, Biblioteca Nacional de Francia. En la imagen se observan elementos como el trapiche o molino de mineral (B), el buitrón u horno en que se beneficia la plata (C), los lavaderos (D), el desaguadero (E y F), la piña de plata (G) y el horno para extraer el azogue/mercurio (H).

Sin embargo, la noción mimética de las imágenes ha sido también cuestionada por diversos autores, argumentando que, más que representar el mundo, en realidad elaboran o articulan una cierta visión de él. Y esto, justamente, toma fuerza cuando se piensa que la llama fue domesticada hace unos 5.000 a 6.000 años a partir de su ancestro silvestre, el guanaco, para pasar a ser una parte central de la vida diaria, de los mitos y de la ciencia de las civilizaciones de Tiwanaku y del Tawantinsuyu[4]. Es allí —e incluso en tiempos previos— desde donde hay que repensar nuevas interrogantes que van más allá del análisis iconológico: como indica Gottfried Boehm, las imágenes tienen una lógica propia que no es predicativa, es decir, “no se constituye a partir del modelo de la proposición u otras formas lingüísticas: no se realiza al hablar, sino al percibir”[5]. Mediante la percepción de las imágenes resurgen nuevas dimensiones a las que se accede través de los sentidos, en la búsqueda de superar lo captado visualmente y de apelar a los llamados espacios que se abren entre el objeto visual mismo y la acción de ver —llamados “espacios intersticiales”— sobre los que teoriza el famoso historiador del arte Georges Didi-Huberman[6].

Figura 4. Geoglifo “La Tropilla”, Panel 8, Valle de Azapa, región de Arica y Parinacota, Chile. En Luis Briones Morales, Geoglifos del norte de Chile, Región de Arica y Parinacota (S.L, Consejo de Monumentos Nacionales, 2007), p. 37.

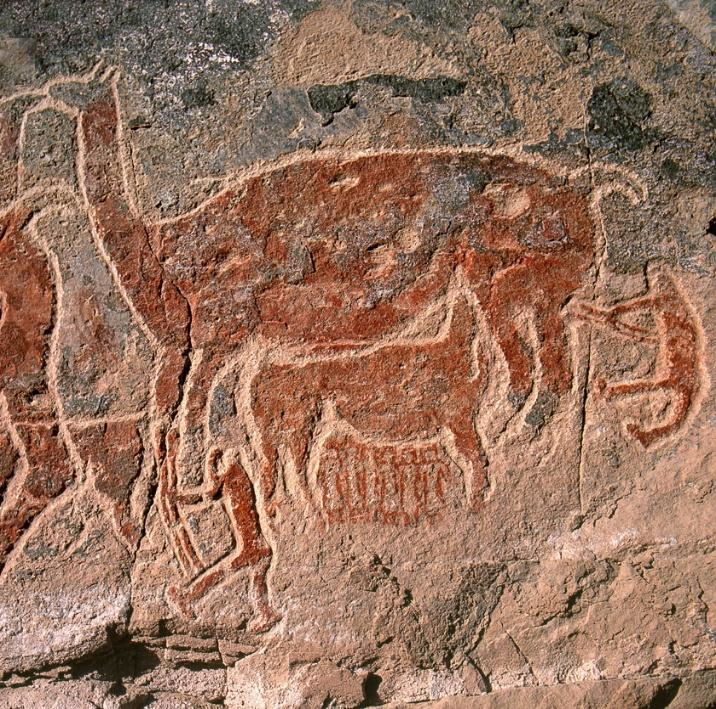

La llama es más —mucho más— que un “mamífero camélido doméstico, propio de los Andes, de cuello largo y pelaje lanoso muy apreciado, y que se utiliza como animal de carga”[7]. Se requiere, por ello, proponer nuevas cartografías visuales para desde ellas repensar las prácticas de territorialización, las configuraciones socioterritoriales y las relaciones entre lo humano y lo no-humano. Ir más allá de las visiones que solo conciben a los animales como recursos resulta particularmente sugestivo en tiempos como los actuales, cuando las fronteras entre lo natural y lo cultural, lo animal y lo humano, lo vivo y lo muerto son cada vez más porosas. Ampliar los mapeos visuales a partir de nuevas re-imaginaciones impulsa a rescatar prácticas, memorias y cosmovisiones que no necesariamente coinciden con las categorías heredadas del sistema colonial europeo. Es posible encontrar, por ejemplo, diversas representaciones prehispánicas de llamas en geoglifos (Fig. 4) y petroglifos (Fig. 5) en diferentes lugares del sur del Perú y norte de Chile que podrían aludir a cómo la crianza y movilidad de estos camélidos fueron configurando los territorios, así como existe diversa iconografía en el arte Tiwanaku que referiría a un conjunto de símbolos mágico-religiosos y de poder asociado a un culto a la fertilidad[8].

Figura 5. Petroglifo “Llama amantando a su cría”, Panel XI, Taira, un alero rocoso del curso superior del río Loa, región de Antofagasta, Chile, c.800-400 AC. Museo Chileno de Arte Precolombino (Foto: F. Maldonado, 1991).

Las llamas —lo que también es extensible a otros camélidos de los Andes— fueron fundamentales en los ecosistemas andinos gracias a sus aportes, como abono para la siembra, fibra para los tejidos y carne para la subsistencia, de forma que aúnan un conjunto de importancias que van desde la alimentaria a la económica, a la sociocultural, espiritual y geopolítica, para llegar a la relevancia ecológica, aquella vinculada a la resiliencia y la adaptación[9]. Por ejemplo, las llamas cumplen un papel esencial en el equilibrio ecológico al mantener una forma de pastoreo que hoy llamaríamos sostenible, pues no arrancan las plantas de raíz y permiten la regeneración de la vegetación.

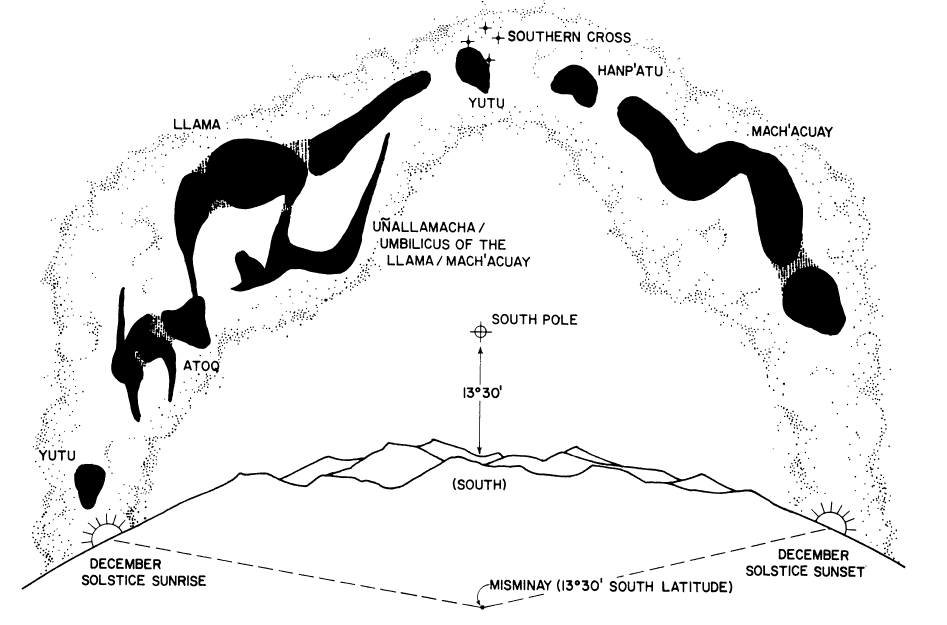

Se trata de un símbolo profundamente arraigado en su relación con la naturaleza y la Pachamama, no un animal que se posee para su explotación. En los cielos, incluso, las sociedades andinas identificaron a Yakana —La Llama— que se extiende desde Escorpio hasta la Cruz del Sur en las denominadas constelaciones oscuras, espacios celestes donde no hay estrellas, pero que forman diversas figuras, siendo una de ellas la “llama negra celestial”.

Figura 6. Yana Phuyu: La constelación animal de la nube oscura. En Gary Urton, At the Crossroads of the Earth and the Sky. An Andean Cosmology (Austin, University of Texas Press, 1981), p. 171.

Pensar en la llama solo como un animal que “cargó un imperio”, como un mero medio de transporte, es infravalorar su existencia, pues se trata de fauna que demanda un acercamiento abierto e interdisciplinar en el que la sección representada por sus imágenes, al decir del filósofo Maurice Merleau-Ponty, no reúne meras copias o calcos, sino “el adentro del afuera y el afuera del adentro, que hacen posible la duplicidad del sentir, y sin los cuales nunca se comprenderá la casi-presencia y la visibilidad inminente que constituyen todo el problema de lo imaginario”[10].

Figura 7. Caravana de llamas subiendo al altiplano por el valle de Azapa. Ilustración. José Pérez de Arce, revista Los Primeros Americanos, N°10, septiembre de 1988, Museo Chileno de Arte Precolombino.

Para terminar, resta proponer una idea final que resulta sugerente para intentar vencer la dicotomía entre razón y sensibilidad y que nos ayudaría a ampliar nuestros horizontes. En aymara existe el concepto de uywaña —en quechua uyway— que puede interpretarse como “crianza mutua”: no alude a la domesticación de los animales y al dominio del ser humano sobre la Tierra y la naturaleza, sino a un proceso en el que se ayuda y protege al otro (humano y no-humano) para crecer y ser parte, ambos, de una familia que se provee los máximos cuidados. Elvira Espejo Ayca[11] lo explica con las siguientes palabras:

Es: yo te cuido como un ser vivo más de este territorio y tú me vas a cuidar a mí también porque yo voy a vestir tu lana. Yo voy a dar la mejor parte de mí y respeto me vas a dar a mí. Yo te doy y tú me das, por eso son cuidados mutuos[12].

¿Cómo cambiaría la narración si en vez de centrarnos en los aspectos técnicos o iconográficos de la imagen lo hiciéramos en los camélidos?, ¿qué tipo de relato surgiría si se considerara a los animales en el centro? ¿qué nos dirían estos relatos visuales acerca del pasado; y qué reflexiones podrían abrir sobre el futuro el observar las hileras de llamas con sus guías naturales y espirituales? Si la vida es relacional, o sea, sostenida por vínculos en los que todo es la resonancia de otra cosa, podemos ampliar la mirada y recrear nuevas cartografías visuales multiespecie en las que las categorías estáticas con que comprendemos el mundo se tornan —al menos— más fluidas. Si pensar en que hoy ningún modo de existencia puede ser descartado como ilegítimo, al decir del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro[13], es posible pensar nuevas posibilidades de ser, habitar y coexistir a partir de la descentralización de lo humano y la preponderancia de las prácticas y las relaciones sobre las representaciones y las identidades. Desde una perspectiva poshumanista, según la cual la condición humana se constituye relacional y sustancialmente con otras presencias (seres, cosas, entornos, ambientes)[14], se busca reconocer la potencia relacional de los animales. Las llamas, en este caso, se conciben como sujetos de conocimiento cuya agencia va diluyendo la frontera entre cultura y naturaleza, quizás en una forma de reencontrarnos con la red invisible que une la vida de los ecosistemas e imaginando otros entretejidos multiespecie.

Notas

[1] José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Libro 4, Capítulo XI, 293.

[2] Peter Burke, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (Barcelona, Crítica, 2001), 227.

[3] Acosta, Historia natural, 295.

[4] Sobre la importancia de las llamas en el universo andino, vale la pena leer a Hugo Romero, “Llamas, mito y ciencia en el mundo andino”, Revista de Ciencias Sociales (Cl), no. 13 (2003), 74-98. Sobre la domesticación de los camélidos andinos, recomiendo el texto de Hugo Daniel Yacobaccio y Bibiana Vilá, “La domesticación de los camélidos andinos como proceso de interacción humana y animal”, Intersecciones en Antropología, vol. 14, no. 1 (2013), 227-238.

[5] Gottfried Boehm, “¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes”. En Ana García Varas (ed.), Filosofía de la imagen (Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011).

[6] Su obra es prolífica, pero recomiendo sobre este punto Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México, Ediciones Ve S.A., 2012).

[7] Definición de la Real Academia Española.

[8] Sobre este tema fascinante, sugiero pasar por el trabajo de Elisa Cont, “La representación de la llama en la iconografía Tiwanaku: nexos con el culto a la fertilidad. En C. Simmons Caldas y M. Valls i García (eds.), Tejiendo imágenes. Homenaje a Victòria Solanilla Demestre, (Lincoln, Nebraska, Zea Books, 2023).

[9] Sobre el papel socioecológico de las llamas pueden consultarse varios autores interesantes; les sugerimos, por ejemplo, estas lecturas: Patrice Lecoq y Sergio Fidel, “Algunas reflexiones sobre la composición social y los aspectos rituales de una caravana de llamas, con un enfoque etnoarqueológico al revés”, Chungará, vol. 51, no. 1 (2019), 27-55. Jorge Flores Ochoa y Yoshiki Kobayashi (eds.), Pastoreo Andino. Realidad, sacralidad y posibilidades (La Paz: Plural/Museo Nacional de Etnografía y Folklore, 2000).

[10] Maurice Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu (Barcelona, Ediciones Paidós, 1986), 20.

[11] Elvira Espejo Ayca es artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen (ayllu Qaqachaka, provincia de Avaroa, Oruro). Hablante de aymara y quechua, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore en La Paz, Bolivia, y autora de numerosas obras como Sawutuq parla (2006) y el libro de poemas Phaqar kirki-t’ikha takiy takiy – Canto a las Flores (2006).

[12] Elvira Espero Ayca, Yanak Uywaña, la crianza mutua de las artes (La Paz, PCP – Programa Cultura Política, 2022), 7.

[13] Eduardo Viveiros de Castro, “On Models and Examples: Engineers and Bricoleurs in the Anthropocene”, Current Anthropology, vol. 60, no. 20 (2019), 298.

[14] Existe una amplia bibliografía sobre el conjunto de posturas teóricas y metodológicas en torno al llamado giro ontológico; recomendamos solo algunas: Rosi Braidoti, Lo posthumano (Barcelona, Gesida, 2015). Arturo Escobar, Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia (Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, 2014); y Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds (Durham y Londres, Duke University Press, 2018). Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques. Traducción de Mónica Cuéllar Gempeler y Belén Agustina Sánchez (Quito, Abya Yala, 2021). Vinciane Despret, Habitar como pájaro. Modos de hacer y pensar los territorios. Traducción de Sebastián Puente (Buenos Aires, Cactus, 2022). Silvia Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis (Buenos Aires, Tinta Limón, 2018). Daniel Ruiz-Serna y Carlos del Cairo (eds.), Humanos, más que humanos y no humanos. Intersecciones críticas en torno a la antropología y las ontologías (Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2022).

Sobre la autora

Soy ariqueña, amante de los gatos, de los perros y del mar. Terminé mi Licenciatura y

Magíster en Historia en Santiago y tras varios años decidí retornar a mis tierras natales, una ciudad fronteriza entre Chile y Perú que diariamente me inspira a comprender su pasado (y su presente). Mis áreas de exploración se desenvuelven en el estudio de las imágenes: me fascinan los mapas, los grabados, las acuarelas, las que intento mirar, percibir y analizar desde distintas perspectivas, desde lo representacional hasta lo potencial. Actualmente soy parte del Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) en el que estoy desarrollando mi proyecto, centrado en la construcción del espacio tacnoariqueño a través de cartografías, ilustraciones, paisajes y relatos. Me encuentras en mi correo: kaytlin.ramirez@gmail.com.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Comentarios